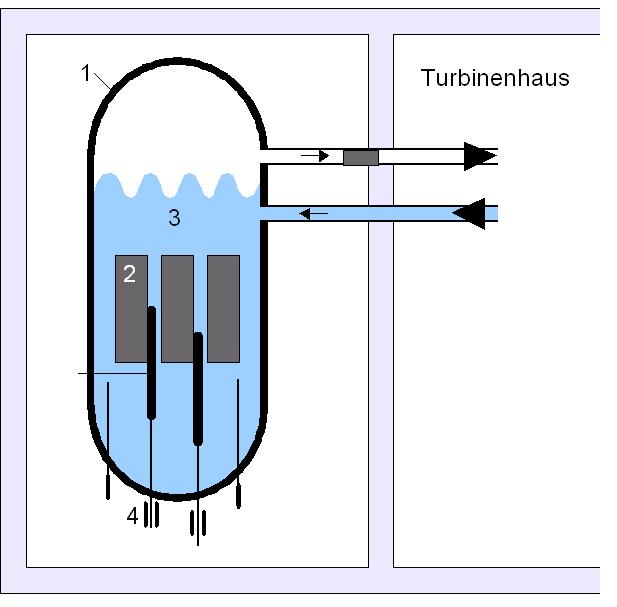

Prinzip des Siedewasserreaktors: Im Reaktordruckbehälter (1) verdampft das durch die Brennstäbe (2) erhitzte Wasser (3). Dieses wird direkt auf die Turbinen geführt und anschließend im Kondensator abgekühlt und verflüssigt. Steuerstäbe (4) regeln die Leistung des Reaktors.

Die Gefahr der Explosion im Reaktorkern eines Siedewasserreaktors – vergleichbar der einer Atombombe – besteht nicht. Der Reaktor benutzt das Kühlwasser als Moderator. Reduziert sich die Kühlwassermenge infolge einer Störung, dann reduziert sich auch die Wirkung des Moderators, was die Kernspaltung und damit die Energieabgabe bremst. Würde im Extremfall ein totaler Kühlwasserverlust eintreten, dann käme die Kernspaltung gänzlich zum Stillstand. Eine Explosion wäre nicht mehr möglich.

Der augenscheinliche Nachteil eines Siedewasserreaktors ist die Tatsache, dass Wasser, welches direkt die Brennstäbe umspült und im Reaktor erhitzt wird, den eigentlichen Reaktorblock in Hochdruckleitungen verlässt und auf die Turbinen geführt wird. Ein Defekt in diesem Rohrsystem oder im Turbinenbereich könnte also eine Freisetzung radioaktiver Partikel und damit im schlimmsten Fall die Kontaminierung der Umwelt zur Folge haben.

Bei der Kernspaltung im Reaktor wird das Uran-235 mit Neutronen bestrahlt. Der Uran-235-Kern nimmt ein Neutron auf und es entsteht das ausgesprochen instabile Isotop Uran-236. Der Kern zerfällt unter hoher Energieabgabe in kleinere Spaltprodukte wie zum Beispiel Barium, Krypton sowie drei Neutronen oder Caesium, Rubidium sowie zwei Neutronen. Die freigesetzten Neutronen werden mit extrem hohen Geschwindigkeiten aus dem Kern geschossen, was die Wahrscheinlichkeit reduziert, dass sie einen weiteren Uran-235-Kern auf das Isotop 236 anheben und die Kettenreaktion fortsetzen können. Aus diesem Grunde werden die freigesetzten Neutronen mithilfe eines „Moderators“ drastisch abgebremst. Erst durch den Moderator können sich die Neutronen wieder an Urankerne anlagern und den weiteren Kernspaltungsprozess im Gang halten.

(rs/01-2016)